불과 한 달 전만 해도 급격히 위축됐던 기술신용대출이 최근 빠르게 회복세를 보이고 있다.

은행권이 위험 관리를 이유로 대출을 줄이던 기조에서 벗어나, 정부의 ‘생산적 금융’ 정책 요구와 가계대출 총량 규제에 대응하며 방향을 튼 것이다.

16일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 9월 말 기준 기술신용대출 잔액은 158조8906억원으로, 전월 대비 2조2248억원 증가했다. 이는 올해 들어 가장 큰 폭의 증가다.

불과 두 달 전인 7월, 은행연합회 집계에서는 4대 시중은행의 기술신용대출 잔액이 1년 새 약 12조원 감소한 135조원 수준까지 떨어져 ‘기술금융 위축’ 우려가 제기됐다.

당시에는 경기 둔화로 인한 자산 건전성 관리 강화, 중소기업 연체율 상승, 금융당국의 심사 강화 조치 등이 맞물리며 위험자산 회피 흐름이 뚜렷했다.

하지만 하반기 들어 정부가 생산적 금융 확대를 독려하고, 가계대출 총량 규제가 강화되면서 은행권의 자금이 다시 기업 부문으로 이동하고 있다.

기술신용대출뿐 아니라 특허·상표·디자인권 등을 담보로 하는 지식재산(IP) 담보대출 잔액도 9월 기준 1조3526억원으로 늘었다.

금융권 관계자는 “가계대출 규제가 강화된 상황에서 기술·IP 대출이 ‘대체 성장 경로’로 주목받고 있다”며 “다만 단기 실적에 그치지 않으려면 기술력 검증과 우수기업 선별이 병행돼야 한다”고 말했다.

은행권 안팎에서는 기술신용대출 확대를 “회복이라기보다 재조정 과정”으로 본다.

한 시중은행 관계자는 “연초까지는 위험회피 일변도였다면, 지금은 정부 기조에 맞춰 일정 수준의 모험자본을 다시 공급하는 단계”라며 “문제는 실제로 돈이 혁신기업으로 가느냐의 여부”라고 말했다.

전문가들은 이번 반등이 제도적 ‘정상화’로 이어지려면, 기술신용평가 인프라의 고도화와 지역별 혁신기업 육성이 병행돼야 한다고 강조한다.

금융연구원 한 연구위원은 “정책 유도만으로는 지속성이 약하다”며 “기술금융이 다시 ‘실질 성장동력’으로 작동하려면 심사 전문성 강화와 기술기업 생태계 확충이 필수”라고 말했다

김포서, 불법 전단지 및 호객행위 예방을 위한 합동점검 실시

김포경찰서는 지난 15일 지역 내 유흥업소 밀집 지역에서 발생하는 불법 전단지 배포 행위와 호객행위를 예방하기 위해 김포시청과 함께 합동점검을 실시했다고 밝혔다. 이번 점검은 불법행위로 민원이 자주 발생하고 있는 김포시 구래동 일대 중심 상권과 역세권을 중심으로 시행하였다. 주요 대상은 ▵길거리 불법전단지 배포 ...

김포서, 불법 전단지 및 호객행위 예방을 위한 합동점검 실시

김포경찰서는 지난 15일 지역 내 유흥업소 밀집 지역에서 발생하는 불법 전단지 배포 행위와 호객행위를 예방하기 위해 김포시청과 함께 합동점검을 실시했다고 밝혔다. 이번 점검은 불법행위로 민원이 자주 발생하고 있는 김포시 구래동 일대 중심 상권과 역세권을 중심으로 시행하였다. 주요 대상은 ▵길거리 불법전단지 배포 ...

서울동부지검, '백해룡팀'에 수사 전결권 부여

[뉴스21 통신=추현욱 ]'세관 마약수사 외압의혹'을 수사 중인 서울동부지검이 합동수사팀에 파견된 백해룡 경정에게 팀장 전결권을 부여하기로 했다.검찰은 5명 규모의 수사팀을 이끌 백 경정에게 독자적 판단 권한을 주고 기존 합동수사팀과 교류 없이 수사할 수 있도록 할 방침이다.백 경정은 수사외압 사건을 제외한 인천지검 마약 .

서울동부지검, '백해룡팀'에 수사 전결권 부여

[뉴스21 통신=추현욱 ]'세관 마약수사 외압의혹'을 수사 중인 서울동부지검이 합동수사팀에 파견된 백해룡 경정에게 팀장 전결권을 부여하기로 했다.검찰은 5명 규모의 수사팀을 이끌 백 경정에게 독자적 판단 권한을 주고 기존 합동수사팀과 교류 없이 수사할 수 있도록 할 방침이다.백 경정은 수사외압 사건을 제외한 인천지검 마약 .

여주시가족센터, 배움과 소통이 함께 자라는 다문화가족 지원 프로그램 참여자 모집

여주시가족센터(센터장 박지현)는 다문화 아동의 학습 격차 해소와 학교생활 적응을 돕는 ‘다문화가족 자녀 기초학습지원 사업’과 다문화가족의 원활한 소통을 지원하는 ‘이중언어교육’ 참여 가족을 모집한다고 밝혔다. ▶다문화가족자녀 기초학습지원사업 ‘작은학교’다문화가족자녀 기초학습지원사업 ‘작..

여주시가족센터, 배움과 소통이 함께 자라는 다문화가족 지원 프로그램 참여자 모집

여주시가족센터(센터장 박지현)는 다문화 아동의 학습 격차 해소와 학교생활 적응을 돕는 ‘다문화가족 자녀 기초학습지원 사업’과 다문화가족의 원활한 소통을 지원하는 ‘이중언어교육’ 참여 가족을 모집한다고 밝혔다. ▶다문화가족자녀 기초학습지원사업 ‘작은학교’다문화가족자녀 기초학습지원사업 ‘작..

여주시, 폐암롤박스 재활용한 폐배터리 보관장소 조성

여주시는 재활용선별장에서 반복적으로 발생한 폐건전지 화재에 대응하기 위해, 기존 암롤박스를 개조한 이동식 폐배터리 전용 보관소를 구축했다. 이번 조치는 자원순환 현장의 화재위험을 줄이고, 예산을 절감하면서도 경기도 방재기준을 충족하는 실질적 대안으로 주목받고 있다. 특히 이번에 활용된 암롤박스는 과거 폐목재 수거함과.

여주시, 폐암롤박스 재활용한 폐배터리 보관장소 조성

여주시는 재활용선별장에서 반복적으로 발생한 폐건전지 화재에 대응하기 위해, 기존 암롤박스를 개조한 이동식 폐배터리 전용 보관소를 구축했다. 이번 조치는 자원순환 현장의 화재위험을 줄이고, 예산을 절감하면서도 경기도 방재기준을 충족하는 실질적 대안으로 주목받고 있다. 특히 이번에 활용된 암롤박스는 과거 폐목재 수거함과.

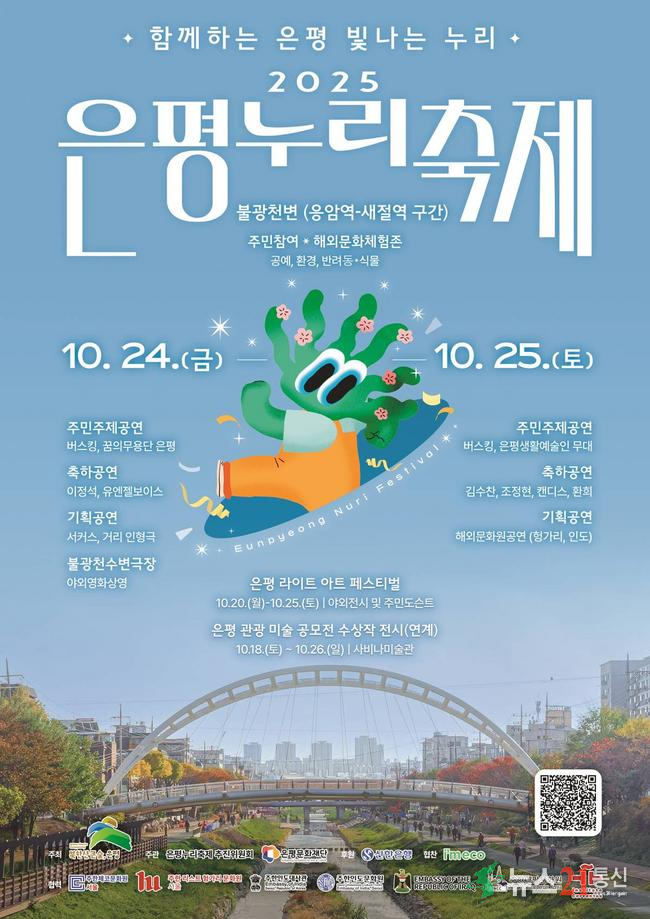

불광천, 빛과 예술로 물든다…오는 24일부터 ‘은평누리축제’ 개최

서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 24일부터 25일까지 불광천 변 일대에서 은평문화재단 주관으로 ‘2025 은평누리축제’를 개최한다고 밝혔다. 올해로 15회를 맞는 은평누리축제는 ‘함께하는 은평, 빛나는 누리’라는 표어 아래, 세대와 국적을 넘어 모든 주민이 함께하는 화합의 장으로 마련된다. 축제의 문을 여는 개막 공연 &...

불광천, 빛과 예술로 물든다…오는 24일부터 ‘은평누리축제’ 개최

서울 은평구(구청장 김미경)는 오는 24일부터 25일까지 불광천 변 일대에서 은평문화재단 주관으로 ‘2025 은평누리축제’를 개최한다고 밝혔다. 올해로 15회를 맞는 은평누리축제는 ‘함께하는 은평, 빛나는 누리’라는 표어 아래, 세대와 국적을 넘어 모든 주민이 함께하는 화합의 장으로 마련된다. 축제의 문을 여는 개막 공연 &...

AI 소통폰으로 더 가까워진 레드로드, 글로벌 소통 시대를 열다

10월 16일 레드로드에서는 ‘AI 소통폰’으로 글로벌 소통 시대의 문을 열었다.마포구(구청장 박강수)는 10월 16일 오후 4시, 레드로드예술실험센터 2층 세미나실에서 ‘AI 소통폰 스타트 온(Start ON)’ 협력사업 출범식을 열고 외국인 관광객과 상인의 소통 강화를 위한 민관 협력의 첫발을 내디뎠다.이번 사업은 (사)마포문화관광협...

AI 소통폰으로 더 가까워진 레드로드, 글로벌 소통 시대를 열다

10월 16일 레드로드에서는 ‘AI 소통폰’으로 글로벌 소통 시대의 문을 열었다.마포구(구청장 박강수)는 10월 16일 오후 4시, 레드로드예술실험센터 2층 세미나실에서 ‘AI 소통폰 스타트 온(Start ON)’ 협력사업 출범식을 열고 외국인 관광객과 상인의 소통 강화를 위한 민관 협력의 첫발을 내디뎠다.이번 사업은 (사)마포문화관광협...

성동구민 체육대회, 10월 18일 살곶이체육공원에서 개최

서울 성동구(구청장 정원오)는 구민들의 체력 증진과 화합을 위해 오는 10월 18일 살곶이체육공원 축구장에서 ‘성동구민 체육대회’를 개최한다. 격년제인 성동구민 체육대회는 2023년 이후 2년 만에 열리는 행사로, 성동구체육회가 주최하고 성동구청이 후원한다. 특히, 대회 장소인 살곶이체육공원 축구장은 지난해 잔디구장으...

성동구민 체육대회, 10월 18일 살곶이체육공원에서 개최

서울 성동구(구청장 정원오)는 구민들의 체력 증진과 화합을 위해 오는 10월 18일 살곶이체육공원 축구장에서 ‘성동구민 체육대회’를 개최한다. 격년제인 성동구민 체육대회는 2023년 이후 2년 만에 열리는 행사로, 성동구체육회가 주최하고 성동구청이 후원한다. 특히, 대회 장소인 살곶이체육공원 축구장은 지난해 잔디구장으...