- 불탐 구간만 1만5,000㎞ 달해…싱크홀·가스폭발 위험 상존

복기왕 의원

복기왕 의원

전국 지하시설물의 상당 부분이 여전히 위치조차 확인되지 않은 채 방치돼 있는 것으로 드러났다. 상수도·하수도·전력·가스 등 국민 생활의 근간이 되는 인프라가 제대로 관리되지 않아, 도심 곳곳이 잠재적 재난 지대로 남아 있는 셈이다.

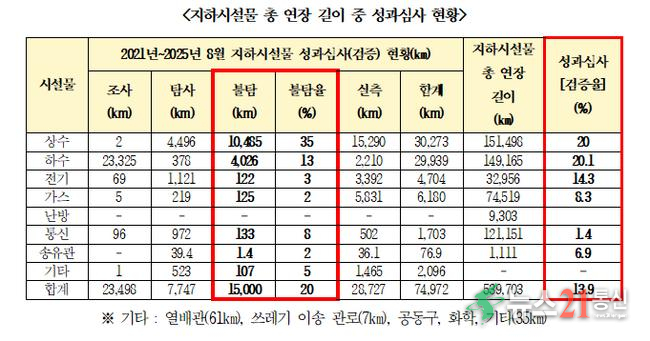

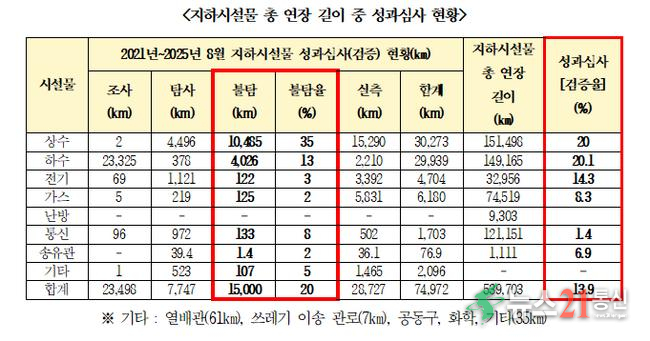

국회 국토교통위원회 소속 복기왕 의원(더불어민주당·충남 아산을)이 국토정보공사와 공간정보품질관리원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 전국 지하시설물 총 53만9,703㎞ 중 성과심사(검증)를 마친 구간은 7만4,972㎞(13.9%)에 불과한 것으로 나타났다. 이 중 1만5,000㎞(20%)는 탐지조차 불가능한 ‘불탐 구간’으로 확인됐다.

정부는 수년간 예산을 투입해 지하시설물 전산화를 추진해 왔지만, 실제 검증 비율은 14%에 머물렀다. 불탐률 역시 2021년 23%에서 2025년 20%로 3%포인트 줄어드는 데 그쳤다.

시설물별로는 상수관(3만273㎞)과 하수관(2만9,939㎞)의 검증률이 각각 20% 안팎에 머물렀고, 전기(14.3%), 가스(8.3%), 통신(1.4%) 시설은 더 낮았다. 특히 상수관은 불탐 비율이 35%에 달해, 전체 시설 중 가장 위험도가 높았다.

문제는 이런 불탐 구간이 도시 기반시설의 구조적 취약점을 의미한다는 점이다. 공사 과정에서 해당 구간의 배관이나 전력선이 손상되면 가스 폭발, 단전, 지반 침하 같은 대형 사고로 이어질 수 있다. 실제로 2014년 서울 송파 싱크홀, 2018년 백석역 열수송관 폭발 등도 정확한 지하시설물 위치 파악 실패에서 비롯됐다.

복 의원은 “비금속관 매설, 다중 매설 구조, 과도한 매설 심도 등 복합적인 원인을 정부가 외면한 결과”라며 “불탐 구간은 국민의 발밑을 위협하는 보이지 않는 재난 위험지대”라고 지적했다. 그는 “국토교통부는 실질적인 재탐사 예산 확보와 첨단 지중레이더 장비 도입, 비금속관 탐지 기술 개발 등 근본적인 대책을 서둘러야 한다”고 강조했다.

전문가들은 지하시설물 전산화 사업이 ‘지도상 완료’에 그쳐서는 안 된다고 입을 모은다. 실제 위치 검증이 이뤄지지 않은 상태에서는 데이터가 부정확해, 사고 예방 기능을 하지 못한다는 것이다.

결국 국민이 걷는 도시의 발밑은 여전히 ‘깜깜한 블라인드존’으로 남아 있다.

광주시, 2026년 표준지공시지가 공시

[뉴스21/통신/장병기 기자] 광주광역시는 개별공시지가 산정과 토지보상 평가의 기준으로 활용되는 2026년 1월 1일 기준 표준지공시지가를 23일 공시했다고 밝혔다.올해 광주시 표준지공시지가는 전년 대비 1.70% 상승했다. 이는 2025년 상승률(1.47%)보다는 소폭 높아진 수치이나 전국 평균 상승률(3.36%)보다는 낮은 수준이다. 자치구별 상승률은 ...

광주시, 2026년 표준지공시지가 공시

[뉴스21/통신/장병기 기자] 광주광역시는 개별공시지가 산정과 토지보상 평가의 기준으로 활용되는 2026년 1월 1일 기준 표준지공시지가를 23일 공시했다고 밝혔다.올해 광주시 표준지공시지가는 전년 대비 1.70% 상승했다. 이는 2025년 상승률(1.47%)보다는 소폭 높아진 수치이나 전국 평균 상승률(3.36%)보다는 낮은 수준이다. 자치구별 상승률은 ...

뉴스21 기자단 해직 공지

뉴스21 기자단 해직 공지

목록으로

목록으로

지난달 ‘증여러시’...정부 양도세 중과 부활 카드에 증여로 선회

지난달 ‘증여러시’...정부 양도세 중과 부활 카드에 증여로 선회

2차전지, 로봇이 깨웠다…전고체·2차전지 ETF 상위권 장악

2차전지, 로봇이 깨웠다…전고체·2차전지 ETF 상위권 장악

광주시, 2026년 표준지공시지가 공시

광주시, 2026년 표준지공시지가 공시

[속보] 이재명 대통령, 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 '철회'

[속보] 이재명 대통령, 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명 '철회'

한국기업, 베트남 국영 물류망 탄다… VK 미디어, '비엣텔 포스트'와 독점 공급 계약

한국기업, 베트남 국영 물류망 탄다… VK 미디어, '비엣텔 포스트'와 독점 공급 계약

정계숙, '시민 정책 플랫폼' 가동···"관(官)이 끌던 시대 끝났다"

정계숙, '시민 정책 플랫폼' 가동···"관(官)이 끌던 시대 끝났다"