▲ 「제2차 환경보건종합계획」관련 주요 인포그래픽

▲ 「제2차 환경보건종합계획」관련 주요 인포그래픽 환경부(장관 조명래)는 `안전한 환경, 모두가 건강한 사회‘를 비전으로 제2차 환경보건종합계획*(2021~2030년)을 올해부터 본격적으로 시행한다.

이번 환경보건종합계획은 환경보건 정책의 영역을 ’환경유해인자 사전예방‧관리‘에서 ’피해 대응‧복구‘까지 확장했다.

환경보건 정책은 그간 제1차 환경보건종합계획(2011~2020)에 따라 국민환경보건 기초조사 기반 마련, 환경책임보험‧피해구제 도입 등 수용체 중심의 환경보건 정책 기반을 확대하는 데 집중했다.

특히, 최근 4년간 가습기살균제‧환경오염취약지역 피해 등 환경유해인자로 인한 건강피해를 전향적으로 규명했고, 피해구제를 확대했다.

* [가습기살균제 피해인정자수] `17.8. 280명 → `20.12. 4,114명

[석면 피해인정자수] `17.12. 2,842명 → `20.12. 4,823명

[환경오염 취약지역 피해인정자수] `17.12. 81명 → `20.12. 171명

또한, 주택 석면슬레이트 철거 확대, 실내공기질 기준 강화, 조명환경관리 구역 확대 등 생활환경 유해인자 관리를 강화한 바 있다.

* [주택 슬레이트 철거] `17.12. 133,602동 → `20.12. 226,610동

[대중교통차량 실내공기질 권고기준] `17. PM10 150~200 → `20. PM2.5 50㎍/㎥ 이하

[조명환경관리구역] `17. 3개 → `20. 5개 지자체

이번 종합계획은 한국형 환경보건 감시체계 구축을 위해 환경유해인자의 △사전 감시 강화, △노출 관리 강화, △환경성 건강피해 대응 능력 강화, △환경보건시스템 견고화라는 4개의 전략과 세부과제로 구성됐다.

< </span>전략① 환경유해인자의 사전 감시 강화>

신규 유해인자 등 혹시 모를 환경피해를 예방하기 위해 사람-인자-지역단위를 더욱 꼼꼼하게 조사·감시할 계획이다.

국민환경보건 기초조사의 조사항목을 2020년 30종에서 2030년 100종으로 대폭 확대하고, 실제 노출된 오염물질을 정확하게 측정하기 위해 ’착용가능(웨어러블) 첨단 측정장비‘를 활용할 계획이다. 신규 연구개발(R&D) 등을 통해 환경유해인자와 건강영향과의 상관성을 보다 면밀하게 조사*할 계획이다.

* `27년까지 신규 연구개발 1,617억원 투입 계획(환경성질환 안심관리 기술 등 3개 사업)

미세먼지‧소음 등 주요 유해인자의 건강영향은 물론 기후변화, 나노물질‧미세플라스틱‧미생물 등 잠재적 유해인자에 대한 건강영향도 지속적으로 감시할 예정이다.

난개발‧교통 밀집지역 등에 대한 건강영향조사를 확대하고, 빅데이터를 토대로 지역별 환경피해 예측 지도*를 작성하는 등 취약지역에 대한 환경‧건강감시 또한 강화된다.

* [난개발지역] (현재) 21개소 → (`24) 누적 100개소 건강영향조사·약식조사 실시

특히, 향후 도시‧택지 개발사업 등이 환경영향평가를 받을 경우, 건강과 관련된 항목을 더욱 꼼꼼하게 확인할 계획이다.

< </span>전략② 환경유해인자의 노출 관리 강화>

실내공기 등 생활 속 불편‧위해 요소를 적극적으로 줄일 계획이다.

다중이용시설별 실내공기질의 법적 관리 수준을 차등화하여 맞춤형으로 관리하고, 신축 공동주택 공기질의 권고기준을 강화한다. 또한, 실내 라돈 고농도 지역과 시설은 보다 집중적으로 관리할 계획이다.

체감형 소음‧진동 관리를 위해서는 환경소음 실시간 자동측정망을 확대*하고, 공사장 규모에 따라 차등 제재를 하며, 옥외행사에서 사용하는 확성기 등 이동소음에 대한 관리를 강화할 예정이다.

* [실시간 자동 측정망] (현재) 67개소 → (`22) 153개소 → (`23) 297개소

한편, 빛공해 관리를 위해서는 옥외조명 사전 심사제도를 보급하고, 스마트 조명 등 빛공해 관리 신기술을 개발할 계획이다.

화학물질 평가와 산업계 관리를 강화하여 화학물질로부터 안전한 사회를 조성한다.

등록

여주시 여흥동, 점봉동 상인회와 상권 활성화를 위한 소통 간담회 개최

여주시 여흥동(동장 김영완)은 지난 28일 오전 여주점봉막국수에서 여흥동 점봉동 상인회와 간담회를 개최했다. 이번 간담회는 이충우 여주시장, 김영완 여흥동장을 비롯한 시청 관계부서와 황병일 점봉동 상인회장 및 상인회원 20여명이 참석한 가운데 상인회 운영 과정에서의 애로사항과 향후 발전 방향에 대해 자유롭게 소통하는 시...

여주시 여흥동, 점봉동 상인회와 상권 활성화를 위한 소통 간담회 개최

여주시 여흥동(동장 김영완)은 지난 28일 오전 여주점봉막국수에서 여흥동 점봉동 상인회와 간담회를 개최했다. 이번 간담회는 이충우 여주시장, 김영완 여흥동장을 비롯한 시청 관계부서와 황병일 점봉동 상인회장 및 상인회원 20여명이 참석한 가운데 상인회 운영 과정에서의 애로사항과 향후 발전 방향에 대해 자유롭게 소통하는 시...

동대문구, 청년창업·주민문화 복합공간 ‘유니콘Ⅱ·휘경열린마루’ 개관식 열어

서울 동대문구(구청장 이필형)는 28일 청년 창업 지원과 주민 생활 문화 기능을 결합한 복합시설 ‘DDM 청년창업센터 유니콘Ⅱ·휘경열린마루’ 개관식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.이날 개관식에는 구청장과 구의원, 지역 주민, 청년 창업가 등이 참석해 시설을 둘러보고 향후 운영 방향과 창업 지원 프로그램을 공유했다.&lsq...

동대문구, 청년창업·주민문화 복합공간 ‘유니콘Ⅱ·휘경열린마루’ 개관식 열어

서울 동대문구(구청장 이필형)는 28일 청년 창업 지원과 주민 생활 문화 기능을 결합한 복합시설 ‘DDM 청년창업센터 유니콘Ⅱ·휘경열린마루’ 개관식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.이날 개관식에는 구청장과 구의원, 지역 주민, 청년 창업가 등이 참석해 시설을 둘러보고 향후 운영 방향과 창업 지원 프로그램을 공유했다.&lsq...

마포구, 자녀의 성(性) 이야기 ‘또래끼리 성교육’으로 시작해보세요

마포구(구청장 박강수)는 부모와 청소년 자녀가 함께 참여하는 ‘양육자와 함께하는 또래끼리 성교육’을 운영한다.이번 프로그램은 양육자는 양육자끼리, 아이들은 아이들끼리 각각 또래·동일 소그룹으로 나눠 진행하는 방식으로 대중강연과 다른 차별화된 맞춤형 성교육이다.몸의 변화에 대한 궁금증이나 성(性)에 대한 이야.

마포구, 자녀의 성(性) 이야기 ‘또래끼리 성교육’으로 시작해보세요

마포구(구청장 박강수)는 부모와 청소년 자녀가 함께 참여하는 ‘양육자와 함께하는 또래끼리 성교육’을 운영한다.이번 프로그램은 양육자는 양육자끼리, 아이들은 아이들끼리 각각 또래·동일 소그룹으로 나눠 진행하는 방식으로 대중강연과 다른 차별화된 맞춤형 성교육이다.몸의 변화에 대한 궁금증이나 성(性)에 대한 이야.

조선시대 옛이야기부터 K-그림책까지…송파책박물관 한국 동화 100년 특별전 개막

송파구(구청장 서강석)는 송파책박물관에서 1월 28일부터 8월 30일까지 한국 동화의 발자취를 집대성한 2026년 기획특별전 「동화의 시간, 이야기의 빛깔」을 개최한다고 밝혔다. 이번 전시는 조선시대 아동 교육서부터 오늘날 세계적으로 인정받는 K-그림책까지, 지난 100여 년간 한국 동화의 흐름을 입체적으로 조명한다. 도서, 육필 원고, 음.

조선시대 옛이야기부터 K-그림책까지…송파책박물관 한국 동화 100년 특별전 개막

송파구(구청장 서강석)는 송파책박물관에서 1월 28일부터 8월 30일까지 한국 동화의 발자취를 집대성한 2026년 기획특별전 「동화의 시간, 이야기의 빛깔」을 개최한다고 밝혔다. 이번 전시는 조선시대 아동 교육서부터 오늘날 세계적으로 인정받는 K-그림책까지, 지난 100여 년간 한국 동화의 흐름을 입체적으로 조명한다. 도서, 육필 원고, 음.

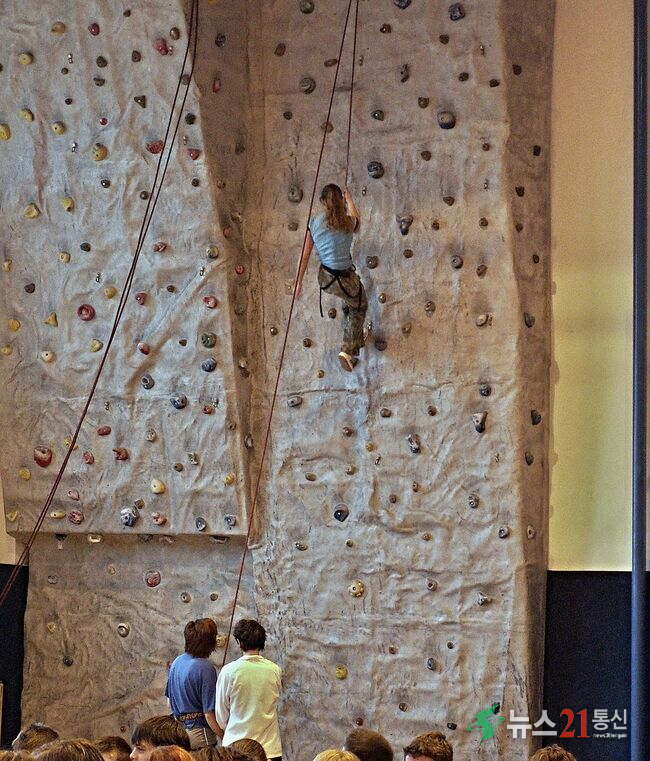

벽을 오르다! 강동구, 이색 스포츠 ‘클라이밍 체험교실’ 운영

서울 강동구(구청장 이수희)가 오는 2월 23일(월)부터 26일(목)까지 평소 접하기 어려웠던 클라이밍을 경험해 볼 수 있는 체험교실을 운영한다고 27일 밝혔다.이번 클라이밍 체험교실은 아동·청소년들에게 새로운 도전과 성취의 기회를 제공하기 위해 마련되었다. 강동구에 거주하는 초등학교 5학년부터 고등학교 3학년 까지의 아동·...

벽을 오르다! 강동구, 이색 스포츠 ‘클라이밍 체험교실’ 운영

서울 강동구(구청장 이수희)가 오는 2월 23일(월)부터 26일(목)까지 평소 접하기 어려웠던 클라이밍을 경험해 볼 수 있는 체험교실을 운영한다고 27일 밝혔다.이번 클라이밍 체험교실은 아동·청소년들에게 새로운 도전과 성취의 기회를 제공하기 위해 마련되었다. 강동구에 거주하는 초등학교 5학년부터 고등학교 3학년 까지의 아동·...

충주시, 잔디광장 등 시청사 공공예식장으로 무료 개방

충주시는 예비부부의 경제적 부담과 예식장 예약 어려움을 해소하기 위해 오는 2월부터 시청사 내‧외부 공간을 활용해 공공예식장으로 무료 개방한다고 27일 밝혔다.이번 개방으로 합리적인 비용으로 스몰웨딩과 야외웨딩을 계획하는 예비부부들의 눈길을 사로잡을 것으로 기대된다.실내·외 예식장으로는 충주시청 앞 잔디광장과 3..

충주시, 잔디광장 등 시청사 공공예식장으로 무료 개방

충주시는 예비부부의 경제적 부담과 예식장 예약 어려움을 해소하기 위해 오는 2월부터 시청사 내‧외부 공간을 활용해 공공예식장으로 무료 개방한다고 27일 밝혔다.이번 개방으로 합리적인 비용으로 스몰웨딩과 야외웨딩을 계획하는 예비부부들의 눈길을 사로잡을 것으로 기대된다.실내·외 예식장으로는 충주시청 앞 잔디광장과 3..

대사동 새마을부녀회, ‘3R 자원재활용’ 실천으로 장학금 60만 원 전달

대전 중구 대사동(동장 유재경)은 29일 새마을부녀회(회장 곽인순)에서 3R[재사용(Reuse), 재활용(Recycle), 발생 줄이기(Reduce)] 자원재활용 동의 일환으로 자원 수거 활동을 전개하여 마련한 수익금으로 지역 인재 육성을 위한 장학금 60만 원을 전달했다고 밝혔다.대사동 새마을부녀회는 헌옷, 투명 페트병, 아이스팩 등을 수거하며 자원 재활용과...

대사동 새마을부녀회, ‘3R 자원재활용’ 실천으로 장학금 60만 원 전달

대전 중구 대사동(동장 유재경)은 29일 새마을부녀회(회장 곽인순)에서 3R[재사용(Reuse), 재활용(Recycle), 발생 줄이기(Reduce)] 자원재활용 동의 일환으로 자원 수거 활동을 전개하여 마련한 수익금으로 지역 인재 육성을 위한 장학금 60만 원을 전달했다고 밝혔다.대사동 새마을부녀회는 헌옷, 투명 페트병, 아이스팩 등을 수거하며 자원 재활용과...