- 사회

- 정치

- 경제

- 국제

- 스포츠

- 환경

- IT/과학

- 문화/연예

- 북한

- 카메라 초점

- 전쟁/테러

-

지역

- 서울동부

- 서울서부

- 서울남부

- 서울북부

- 경기동부

- 경기서부

- 경기남부

- 경기북부

- 강원

- 경남

- 경북

- 광주

- 대구

- 대전

- 부산

- 울산

- 인천

- 전남

- 전북

- 제주

- 충남

- 충북

-

울산숙련기술인협회, LED 교체 봉사 펼쳐_“장인의 손길로 장애인 체육 현장 환하게”

[뉴스21 통신=최세영 ]울산 지역의 최고 숙련기술인들이 자신의 전문 역량을 발휘해 지역 장애인들의 체육 활동 환경을 개선하는 뜻깊은 나눔의 시간을 가졌다. 단순한 물품 기부를 넘어, 기술인의 자부심을 담아 안전하고 밝은 환경을 조성한 현장이다.지난 3월 14일 오후, 울산광역시 남구 삼산중로146번길 10에 위치한 울산장애인체육관에는...

울산숙련기술인협회, LED 교체 봉사 펼쳐_“장인의 손길로 장애인 체육 현장 환하게”

[뉴스21 통신=최세영 ]울산 지역의 최고 숙련기술인들이 자신의 전문 역량을 발휘해 지역 장애인들의 체육 활동 환경을 개선하는 뜻깊은 나눔의 시간을 가졌다. 단순한 물품 기부를 넘어, 기술인의 자부심을 담아 안전하고 밝은 환경을 조성한 현장이다.지난 3월 14일 오후, 울산광역시 남구 삼산중로146번길 10에 위치한 울산장애인체육관에는...

- 인사

- 커뮤니티

- 칼럼/오피니언

- 맛따라길따라

뉴스21 기자단 해직 공지

뉴스21 기자단 해직 공지

목록으로

목록으로

국민의힘 '박용호 파주갑당협위원장', 파주시장선거 예비후보 등록

국민의힘 '박용호 파주갑당협위원장', 파주시장선거 예비후보 등록

울산숙련기술인협회, LED 교체 봉사 펼쳐_“장인의 손길로 장애인 체육 현장 환하게”

울산숙련기술인협회, LED 교체 봉사 펼쳐_“장인의 손길로 장애인 체육 현장 환하게”

광화문 BTS 컴백공연 암표 기승...‘무료 티켓’이 120만원!

광화문 BTS 컴백공연 암표 기승...‘무료 티켓’이 120만원!

이충형 제천시장 예비후보, 개소식에 300여 명 운집…“제천 경제 반드시 살리겠다”

이충형 제천시장 예비후보, 개소식에 300여 명 운집…“제천 경제 반드시 살리겠다”

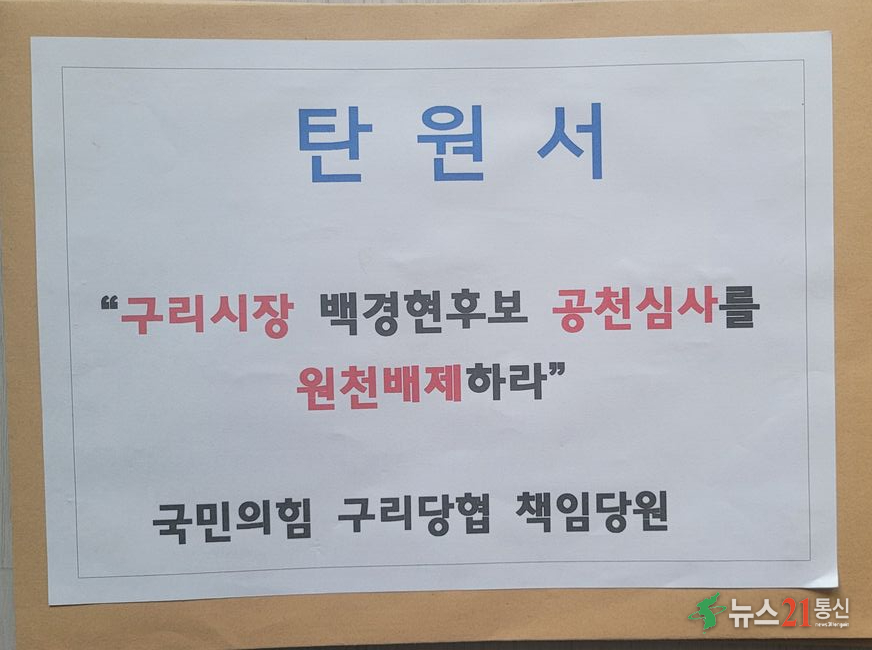

국민의힘 구리 당원들, 경기도당에 탄원서… “백경현 시장, 5대 공천 부적격자 해당”

국민의힘 구리 당원들, 경기도당에 탄원서… “백경현 시장, 5대 공천 부적격자 해당”

“복싱에 인생을 건 사나이” 김광현 관장, 목포서 후배 양성에 땀 흘리며 한국 복싱 미래 이끈다

“복싱에 인생을 건 사나이” 김광현 관장, 목포서 후배 양성에 땀 흘리며 한국 복싱 미래 이끈다

의령군, 신포숲 목재문화체험장 착공… 2027년 완공 목표

의령군, 신포숲 목재문화체험장 착공… 2027년 완공 목표