- 시민의 손으로 지켜낸 전통, 대통령상은 놓쳤지만 내일을 기약하다

두레농악을 단순한 공연예술이 아니라, 시민의 삶과 공동체 정체성을 보여주는 문화자산으로 인식하는 시선이 필요하다. ‘울산쇠부리소리’나 ‘강릉 농사풀이 농악’처럼, 지역 고유의 특수성을 뚜렷하게 드러내는 작업 역시 의왕두레농악의 미래 과제

[뉴스21 통신=홍판곤 기자]

제66회 한국민속예술제가 성황리에 막을 내렸다. 전국 32개 팀이 참가한 이번 대회는 민속예술의 정수를 겨루는 무대이자, 각 지역 공동체의 뿌리와 전통을 다시금 확인하는 자리였다. 대통령상(대상)은 울산쇠부리소리보존회의 ‘울산쇠부리소리’가 차지했다. 경상북도의 김천농악단은 ‘김천지신밟기’로 국무총리상(최우수상)을 받았고, 충북 장안면 전통민속보존회의 ‘보은장안농요’, 전남 여수농악보존회의 ‘여수 삼동 매구 마당 밟기’, 대전 대덕문화원의 ‘계족산 무제’가 문화체육관광부장관상(우수상)에 이름을 올렸다.

그 속에서 경기 의왕시를 대표해 출전한 의왕문화원(원장 이동수) 두레농악팀은 충청북도지사상(우수상)을 수상했다. 비록 대통령상이라는 최고 영예에는 닿지 못했지만, 이번 성과는 단순한 상의 무게를 넘어선다. 그것은 바로 시민이 함께 땀 흘리며 지켜온 문화의 결실이기 때문이다.

의왕두레농악은 농경 사회의 생활과 공동체 정신을 고스란히 담아낸 전통예술이다. 두레라는 이름처럼, 여러 사람이 힘을 모아 농사를 짓고 삶을 이어가던 터전의 기억을 소리와 장단 속에 담고 있다. 이 농악은 단순한 공연이 아니라, 지역 주민들이 모여 함께 부르고 두드리며 그 속에서 공동체의 유대를 확인하는 삶의 형식이다.

이번 대회에서 대통령상을 차지한 울산쇠부리소리는 철 생산이라는 지역 특수성을 웅장하게 풀어냈다. 쇠를 다루던 노동의 리듬과 집단적 기운을 무대 위에서 되살려냈다는 점이 심사위원들의 높은 평가를 받았다. 청소년부에서 대통령상을 차지한 강릉농악보존회의 ‘강릉 농사풀이 농악’ 역시 농경의례를 생생하게 재현하며 전승력을 인정받았다. 이러한 수상작들은 민속예술의 본질이 ‘삶과 공동체의 기억’에 있음을 다시 확인시켜준다.

의왕두레농악이 우수상이라는 성과를 거둔 배경에는 지역 주민들의 묵묵한 노력이 있다. 단순히 몇몇 예술인의 기량으로만 이뤄진 것이 아니라, 오랜 시간 마을 어르신, 청년, 학생들까지 함께 참여해 전승해온 결과다. 이번 무대는 전문 공연단체의 화려한 기교보다 ‘시민이 직접 지켜온 살아 있는 전통’이라는 점에서 의미가 크다.

그럼에도 아쉬움은 남는다. 아직 대통령상이라는 큰 영예에는 다다르지 못했기 때문이다. 그러나 이는 동시에 앞으로 나아갈 이유이기도 하다. 무엇보다 두레농악의 전승을 더 많은 세대가 자연스럽게 이어받을 수 있는 토대가 필요하다. 청소년들이 함께 배우고 즐길 수 있도록 학교와 연계한 교육, 지역 축제와 생활 속 무대에서의 상시적인 공연 기회가 확산되어야 한다.

또한 두레농악을 단순한 공연예술이 아니라, 시민의 삶과 공동체 정체성을 보여주는 문화자산으로 인식하는 시선이 필요하다. ‘울산쇠부리소리’나 ‘강릉 농사풀이 농악’처럼, 지역 고유의 특수성을 뚜렷하게 드러내는 작업 역시 의왕두레농악의 미래 과제가 될 것이다.

포항시, 오픈AI·NeoAI Cloud 글로벌 데이터센터 유치 확정

[뉴스21통신=추현욱] 경북 포항시가 오픈AI와 NeoAI Cloud가 공동으로 추진하는 글로벌 데이터센터 건립지로 최종 확정됐다.이번 유치는 포항시가 지난 반세기 철강산업을 넘어 대한민국 AI 산업 전환을 선도하는 핵심 전략 거점으로 발돋움하는 역사적 전환점으로 평가된다.수조 원 규모의 대규모 투자와 함께 지역 산업 전반의 디지털 혁신이 ...

포항시, 오픈AI·NeoAI Cloud 글로벌 데이터센터 유치 확정

[뉴스21통신=추현욱] 경북 포항시가 오픈AI와 NeoAI Cloud가 공동으로 추진하는 글로벌 데이터센터 건립지로 최종 확정됐다.이번 유치는 포항시가 지난 반세기 철강산업을 넘어 대한민국 AI 산업 전환을 선도하는 핵심 전략 거점으로 발돋움하는 역사적 전환점으로 평가된다.수조 원 규모의 대규모 투자와 함께 지역 산업 전반의 디지털 혁신이 ...

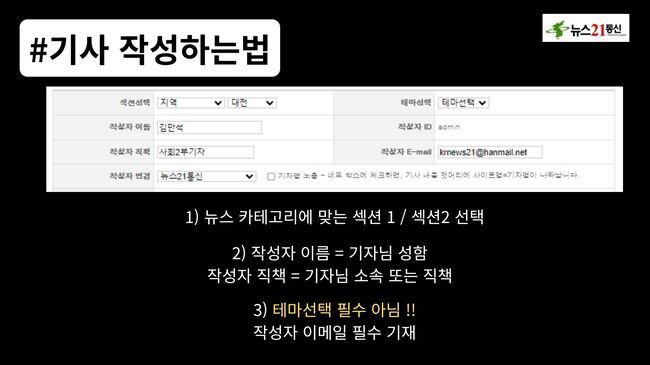

뉴스21통신 기사작성법 업데이트 안내

뉴스21통신 기사작성법 업데이트 안내

목록으로

목록으로

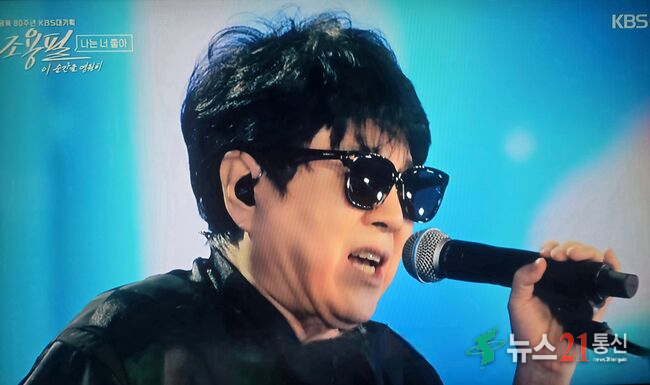

75세 ‘가왕’ 조용필, 광복 80주년 기념 무대… “이 순간을 영원히”

75세 ‘가왕’ 조용필, 광복 80주년 기념 무대… “이 순간을 영원히”

네덜란드 총리, 키이우 전격 방문…젤렌스키 “우크라 방위의 원칙적 수호자”

네덜란드 총리, 키이우 전격 방문…젤렌스키 “우크라 방위의 원칙적 수호자”

젤렌스키, “우크라 무기 수출 시대 연다”…연말까지 글로벌 플랫폼 가동

젤렌스키, “우크라 무기 수출 시대 연다”…연말까지 글로벌 플랫폼 가동

다카이치 총리 당선에 증시 급등·엔화 급락…‘신아베노믹스’ 기대와 불안 공존

다카이치 총리 당선에 증시 급등·엔화 급락…‘신아베노믹스’ 기대와 불안 공존

南과 다른 北의 추석 문화

南과 다른 北의 추석 문화

[속보]노벨생리의학상에 메리 브렁코·프레드 램스델·사카구치 시몬···‘말초 면역 내성’ 연구

[속보]노벨생리의학상에 메리 브렁코·프레드 램스델·사카구치 시몬···‘말초 면역 내성’ 연구

포항시, 오픈AI·NeoAI Cloud 글로벌 데이터센터 유치 확정

포항시, 오픈AI·NeoAI Cloud 글로벌 데이터센터 유치 확정