- 하루만 쉬는 ‘민속명절’, 이동 제약으로 가족 모임 어려워

- 성묘·민속놀이·혁명열사릉 참배로 공동체적 의미 강조

윷놀이를 하는 북한 주민 선전 사진(사진=우리민족끼리)

윷놀이를 하는 북한 주민 선전 사진(사진=우리민족끼리)

북한에서도 추석은 명절로 지내지만 남한과는 분위기와 무게가 다르다. 한국에서 추석은 설과 함께 ‘민족 대명절’로 불리며 사흘 이상을 쉬고 가족들이 대거 이동하는 시기지만, 북한의 추석은 하루만 쉬는 ‘민속명절’에 불과하다. 명절 위상 역시 남한과 차이가 크다. 북한에서 가장 중요한 명절은 김일성 생일(태양절)과 김정일 생일(광명성절)로, 이때만큼은 국가 차원의 축제와 대규모 기념행사가 열린다.

추석은 한때 사라졌다가 되살아난 명절이다. 북한은 1967년 김일성 주석 지시에 따라 음력설·추석 같은 민속명절을 봉건 잔재로 규정하며 폐지했다. 조상 숭배가 미신적 행태로 여겨졌기 때문이다. 하지만 주민들이 성묘 풍습을 끊지 않자 1972년부터 성묘를 허용했고, 1988년 정식으로 추석을 ‘민속명절’로 지정했다. 이는 김정일 국방위원장이 내세운 ‘우리민족제일주의’ 담론을 강화하려는 조치이기도 했다. 이후 북한은 음력설, 단오, 한식까지 다시 명절로 복원했다.

추석날 풍경은 남한과 닮은 점도 많다. 주민들은 아침 일찍 조상 묘를 찾아 벌초하고, 햇곡식으로 만든 송편이나 시루떡, 밤단자 등을 상에 올린다. 지역별로는 평양의 ‘노치’(찹쌀가루와 엿기름가루를 반죽해 지진 떡), 개성의 ‘토란국’ 같은 음식도 전해진다. 그러나 온 가족이 한자리에 모이는 일은 쉽지 않다. 휴일이 하루뿐이고, 다른 시·군으로 이동하려면 ‘통행증’이 필요해 친척 간 방문이 제한되기 때문이다.

대신 공동체적 의미를 강조하는 전통이 이어지고 있다. 주민들은 성묘 전 먼저 대성산혁명열사릉이나 전쟁참전열사묘 같은 국가 추모 시설을 찾아 인사를 올린다. 당과 내각 간부들도 추석마다 열사릉에 화환을 바치며 국가적 차원의 행사를 치러왔다. 이는 추석이 단순한 조상 제사의 날을 넘어 ‘혁명 선배를 기리는 날’로도 기능하고 있음을 보여준다.

명절에 즐기는 민속놀이도 있다. 여성들은 널뛰기, 윷놀이, 그네뛰기를 즐기고, 남성들은 씨름과 활쏘기에 나선다. 북한은 매년 ‘전국민족씨름경기’를 열어 황소를 상품으로 내걸며 조선중앙TV로 중계하기도 한다. 주민들은 이를 보며 전통과 공동체성을 함께 체감한다.

이처럼 북한의 추석은 남한과 같은 ‘민족 대명절’은 아니지만, 민속과 전통을 지키는 날로 자리 잡았다. 하루라는 짧은 시간과 제한된 이동 속에서도 주민들은 성묘와 명절 음식을 준비하고, 민속놀이와 혁명 열사 참배를 통해 추석을 기념한다. 남과 북이 분단 80년을 넘어 각기 다른 길을 걸었지만, 조상을 기리고 공동체를 잇는 마음만큼은 여전히 닮아 있는 셈이다.

포항시, 오픈AI·NeoAI Cloud 글로벌 데이터센터 유치 확정

[뉴스21통신=추현욱] 경북 포항시가 오픈AI와 NeoAI Cloud가 공동으로 추진하는 글로벌 데이터센터 건립지로 최종 확정됐다.이번 유치는 포항시가 지난 반세기 철강산업을 넘어 대한민국 AI 산업 전환을 선도하는 핵심 전략 거점으로 발돋움하는 역사적 전환점으로 평가된다.수조 원 규모의 대규모 투자와 함께 지역 산업 전반의 디지털 혁신이 ...

포항시, 오픈AI·NeoAI Cloud 글로벌 데이터센터 유치 확정

[뉴스21통신=추현욱] 경북 포항시가 오픈AI와 NeoAI Cloud가 공동으로 추진하는 글로벌 데이터센터 건립지로 최종 확정됐다.이번 유치는 포항시가 지난 반세기 철강산업을 넘어 대한민국 AI 산업 전환을 선도하는 핵심 전략 거점으로 발돋움하는 역사적 전환점으로 평가된다.수조 원 규모의 대규모 투자와 함께 지역 산업 전반의 디지털 혁신이 ...

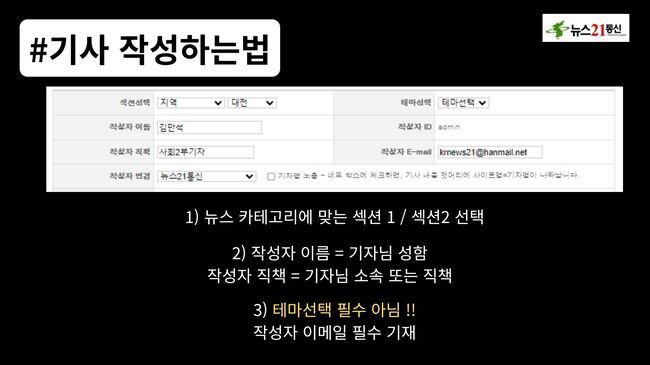

뉴스21통신 기사작성법 업데이트 안내

뉴스21통신 기사작성법 업데이트 안내

목록으로

목록으로

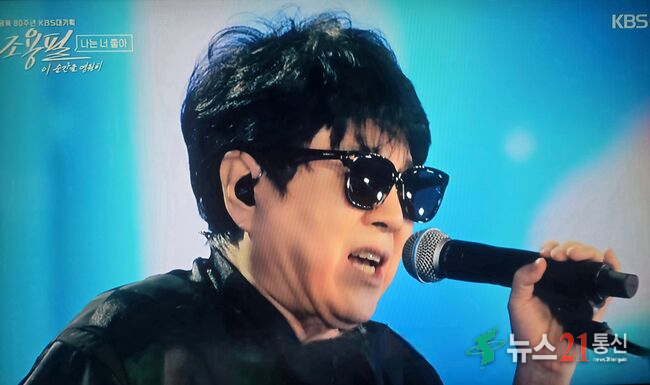

75세 ‘가왕’ 조용필, 광복 80주년 기념 무대… “이 순간을 영원히”

75세 ‘가왕’ 조용필, 광복 80주년 기념 무대… “이 순간을 영원히”

네덜란드 총리, 키이우 전격 방문…젤렌스키 “우크라 방위의 원칙적 수호자”

네덜란드 총리, 키이우 전격 방문…젤렌스키 “우크라 방위의 원칙적 수호자”

젤렌스키, “우크라 무기 수출 시대 연다”…연말까지 글로벌 플랫폼 가동

젤렌스키, “우크라 무기 수출 시대 연다”…연말까지 글로벌 플랫폼 가동

다카이치 총리 당선에 증시 급등·엔화 급락…‘신아베노믹스’ 기대와 불안 공존

다카이치 총리 당선에 증시 급등·엔화 급락…‘신아베노믹스’ 기대와 불안 공존

南과 다른 北의 추석 문화

南과 다른 北의 추석 문화

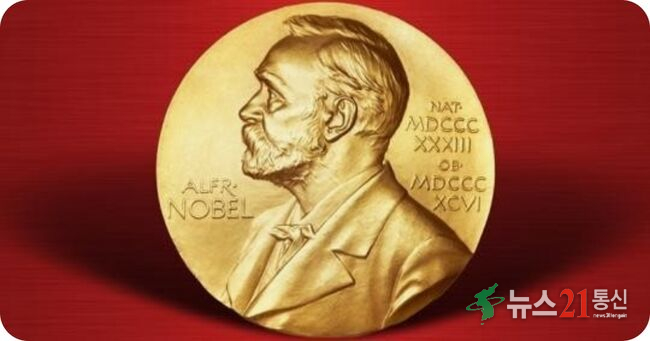

[속보]노벨생리의학상에 메리 브렁코·프레드 램스델·사카구치 시몬···‘말초 면역 내성’ 연구

[속보]노벨생리의학상에 메리 브렁코·프레드 램스델·사카구치 시몬···‘말초 면역 내성’ 연구

포항시, 오픈AI·NeoAI Cloud 글로벌 데이터센터 유치 확정

포항시, 오픈AI·NeoAI Cloud 글로벌 데이터센터 유치 확정