▲ 대구경북신공항 배후도시 구상도. 경상북도 제공

▲ 대구경북신공항 배후도시 구상도. 경상북도 제공 2030년 개항을 목표로 둔 대구경북통합신공항은 의성군과 군위군의 접경지에 들어설 대형 거점 공항이다. 단순히 항공 교통 기능을 넘어서, 신공항은 인근 지역의 도시구조, 산업입지, 정주 공간 전반에 혁신적인 변화를 유도할 ‘미래도시 엔진’으로 평가된다.

특히 신공항은 지방소멸과 고령화에 직면한 경북북부 농촌 지역의 운명을 바꿀 수도 있는 대전환의 계기로 주목된다. 그 중심에는 의성군 봉양면, 즉 도리원이 있다.

도리원은 신공항으로부터 직선거리 약 10km 이내에 위치해 있으며, 기존 중앙고속도로 및 국도 5호선, 그리고 계획 중인 대구-의성간 고속철도 및 신도청 연계도로망과도 접점을 갖고 있다. 지리적으로 보자면 ‘신공항 배후도시’로 최적지 중 하나이며, 실제로 2023년 국토교통부가 공모한 ‘미래 모빌리티 특화도시’ 시범사업에서 의성 공항신도시가 선정되면서 도리원 일대가 첨단 교통 기반의 미래형 도시로 주목받고 있다.

▲ 대동여지도都里院 표기. 출처 서울대학교 규장각

▲ 대동여지도都里院 표기. 출처 서울대학교 규장각

이는 단순한 도시개발이 아닌 농촌 지역이 자율주행·스마트 교통·UAM(도심항공모빌리티) 등 차세대 기술과 융합된 ‘하이브리드 지역’으로 탈바꿈할 수 있음을 보여주는 대표적 사례가 될 가능성이 크다.

이 같은 흐름은 ‘신역원시대(New Station Era)’라는 개념과도 맞닿아 있다. 신역원시대란, 교통 중심의 새로운 도시축이 생기며 전통 도시 중심지가 이동하는 현상을 말한다. ‘역세권 개발’ 수준이 아니라 지방과 농촌지역의 공간구조가 새롭게 정의되고 배치되는 과정이다. 공항과 고속철도, 자율주행 도로 등이 연결되며 도심의 중심기능 일부가 외곽의 새로운 노드(node)로 분산되는 것이다. 도리원이 바로 그러한 신교통 노드가 되고 있으며, 새로운 미래도시의 모형 실험장이 되고 있는 셈이다.

도리원은 ‘역원(驛院)’이라는 역사적 기반을 가진 지역이기도 하다. 고려시대 이래 행정과 물류 중심지였던 도리원(桃李院)은 원래 ‘都里院’으로 불리며 관리와 상인들이 거쳐가던 전통 역참지였다.

도리원의 원래 명칭과 역사성은 단지 상징적 의미를 넘어, 지역 브랜딩과 도시네이밍 전략의 중요한 자산이 된다. 따라서 도리원은 ‘신역원시대’를 맞이하며 ‘다시 역으로, 다시 중심으로’ 회귀하고 있는 지역이다.

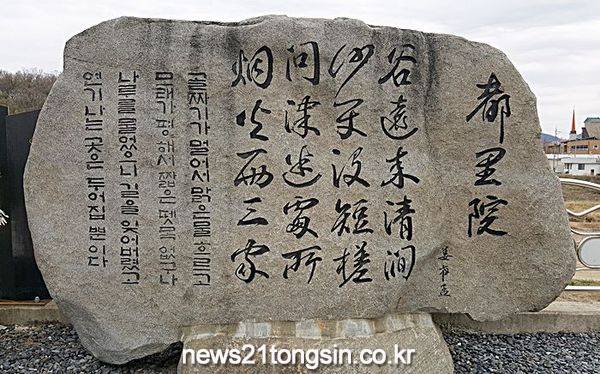

▲ 도리원교 입구 강희맹의 시비.

▲ 도리원교 입구 강희맹의 시비.도리원은 지방소멸 위기 지역에서 미래전환 지역으로 도약하려는 새로운 모델이 되고 있다. 그 중심에는 ‘사람 중심’, ‘기술 기반’, ‘농촌 정체성 존중’이라는 세 가지 핵심 가치가 있다. 이는 단지 도시화된 농촌을 만드는 것이 아니라, 농촌의 삶과 자연을 스마트 기술로 확장시키는 새로운 실험이다. 도리원이 실현하고자 하는 미래도시는 기존의 일방향적 도시화가 아닌, 농촌과 기술, 공동체와 교통이 융합된 다차원적 공간이다.

이제 도리원은 ‘봉양면’이라는 행정적 이름을 넘어, 공항과 함께 성장하는 브랜드형 도시명칭으로서 ‘도리원面’이라는 명칭변경도 논의되고 있다. 이는 단순한 지명 변경이 아니라, 도리원이 가진 역사성과 미래 비전을 연결하는 브랜드 전략이며, 세계로 연결되는 ‘공항도시’로서의 상징성 확보를 위한 중요한 기초 작업이다.

신공항 시대에 도리원은 과거의 역원에서 미래의 모빌리티 허브로 변신하고 있다. 인구감소와 지방소멸이라는 구조적 위기에 직면한 농촌이 기술과 비전을 결합하여 ‘살아남는 것’을 넘어 ‘성장하는 지역’으로 거듭나는 전환점을 맞이하고 있는 것이다. 이제 도리원은 ‘지나가는 곳’이 아니라, ‘머물고 살아가는’ 미래도시가 되어가도록 만들어야 한다.

글/ 논설위원 조광식(행정학 박사)

광주 도서관 붕괴사고 사흘째…마지막 실종자 수색 '총력'

[뉴스21 통신=추현욱 ] 광주대표도서관 붕괴 사고를 수습 중인 소방 당국이 마지막 실종자 수색에 총력을 다하고 있다. 안균재 광주 서부소방서 예방안전과장은 13일 오전 사고 현장 브리핑에서 이번 사고로 매몰된 4명의 근로자 중 마지막 4번째 실종자 구조 계획을 설명했다.안 과장에 따르면 소방 당국은 이날 굴삭기를 활용해 사고 현장 내...

광주 도서관 붕괴사고 사흘째…마지막 실종자 수색 '총력'

[뉴스21 통신=추현욱 ] 광주대표도서관 붕괴 사고를 수습 중인 소방 당국이 마지막 실종자 수색에 총력을 다하고 있다. 안균재 광주 서부소방서 예방안전과장은 13일 오전 사고 현장 브리핑에서 이번 사고로 매몰된 4명의 근로자 중 마지막 4번째 실종자 구조 계획을 설명했다.안 과장에 따르면 소방 당국은 이날 굴삭기를 활용해 사고 현장 내...

오늘 경기도 최대 10cm 큰 눈, 비상1단계 발령

[뉴스21 통신=추현욱 ] 13일 오전부터 늦은 밤까지 경기북부·동부 지역을 중심으로 경기도 전역에 1~10cm의 적설이 예상되고 있는 가운데 경기도가 13일 오전 8시부터 재난안전대책본부 비상1단계를 발령하는 등 총력 대응에 나선다. 기상청은 13일 늦은 밤까지 경기도에 최대 10㎝의 눈이 내린다고 예보했다. 이에 따라 도는 자연재난대책팀...

오늘 경기도 최대 10cm 큰 눈, 비상1단계 발령

[뉴스21 통신=추현욱 ] 13일 오전부터 늦은 밤까지 경기북부·동부 지역을 중심으로 경기도 전역에 1~10cm의 적설이 예상되고 있는 가운데 경기도가 13일 오전 8시부터 재난안전대책본부 비상1단계를 발령하는 등 총력 대응에 나선다. 기상청은 13일 늦은 밤까지 경기도에 최대 10㎝의 눈이 내린다고 예보했다. 이에 따라 도는 자연재난대책팀...

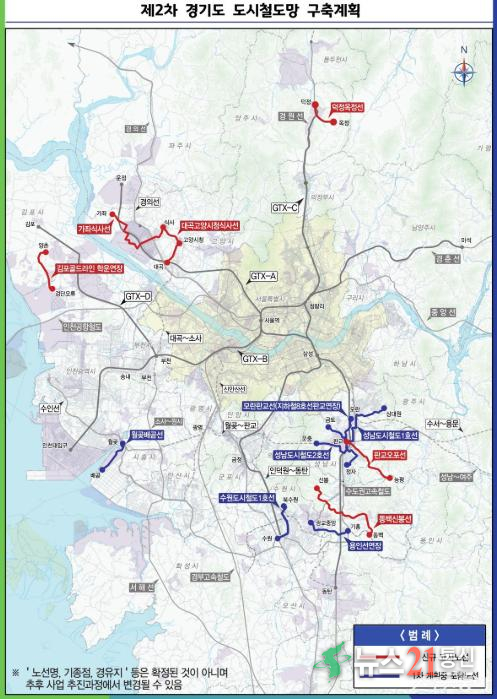

이동환 고양시장, 고양시 “2개 노선 도시철도망 확정” 환영

[뉴스21 통신=추현욱 ]고양특례시 관내 도시철도 2개 노선이 12일 제2차 경기도 도시철도망 구축계획에 반영되어 국토부에서 최종 승인·고시했다.이동환 고양특례시장은 “고양시 서북부지역의 열악한 교통환경을 극복하기 위해 추진해 왔던 철도교통망 확충계획의 일부인 도시철도 사업이 확정되었다”라고 밝히고 “촘촘한 ...

이동환 고양시장, 고양시 “2개 노선 도시철도망 확정” 환영

[뉴스21 통신=추현욱 ]고양특례시 관내 도시철도 2개 노선이 12일 제2차 경기도 도시철도망 구축계획에 반영되어 국토부에서 최종 승인·고시했다.이동환 고양특례시장은 “고양시 서북부지역의 열악한 교통환경을 극복하기 위해 추진해 왔던 철도교통망 확충계획의 일부인 도시철도 사업이 확정되었다”라고 밝히고 “촘촘한 ...

정읍시의회 이복형 의원, 성금 일천만원 16년째 기부

정읍시의회 이복형 의원은 지난 12월 11일, 정읍시 고부면사무소에 이웃돕기 성금 일천만원을 기탁했다. 2010년 첫 기부를 시작으로 단 한 해도 빠짐없이 나눔을 이어오며, 올해로 ‘16년째’ 지역사회에 온정을 이어오고있다.기탁금은 전북사회복지공동모금회를 통해 어려운 이웃들에게 전달될 예정이다.이복형 의원은 "겨울은 누...

정읍시의회 이복형 의원, 성금 일천만원 16년째 기부

정읍시의회 이복형 의원은 지난 12월 11일, 정읍시 고부면사무소에 이웃돕기 성금 일천만원을 기탁했다. 2010년 첫 기부를 시작으로 단 한 해도 빠짐없이 나눔을 이어오며, 올해로 ‘16년째’ 지역사회에 온정을 이어오고있다.기탁금은 전북사회복지공동모금회를 통해 어려운 이웃들에게 전달될 예정이다.이복형 의원은 "겨울은 누...

일자리·자활·자산형성… 고양시, 저소득층 통합 지원 강화

[뉴스21 통신=추현욱 ] 고양시가 저소득층의 자립을 돕기 위해 일자리·자활·자산형성까지 이어지는 통합 지원 체계를 강화하고 있다. 단순한 근로 제공을 넘어 개인별 역량에 맞춘 단계적 자활 경로와 금융 기반을 함께 마련해 일할수록 삶이 나아지는 구조를 만드는 데 행정력을 집중하고 있다.12일 고양시에 따르면 올해 14개의 자...

일자리·자활·자산형성… 고양시, 저소득층 통합 지원 강화

[뉴스21 통신=추현욱 ] 고양시가 저소득층의 자립을 돕기 위해 일자리·자활·자산형성까지 이어지는 통합 지원 체계를 강화하고 있다. 단순한 근로 제공을 넘어 개인별 역량에 맞춘 단계적 자활 경로와 금융 기반을 함께 마련해 일할수록 삶이 나아지는 구조를 만드는 데 행정력을 집중하고 있다.12일 고양시에 따르면 올해 14개의 자...

고양시, '심봉원 묘·신도비' 향토유산으로 신규 지정

[뉴스21 통신=추현욱 ] 고양시는 덕양구 원흥동 소재 '심봉원 묘 및 신도비(沈逢源 墓 및 神道碑)'를 고양시 향토유산으로 새롭게 지정했다고 지난 12일 밝혔다.조선전기 유학자이자 청송심씨의 고양시 입향조로 널리 알려진 효창(曉窓) 심봉원은 사헌부 장령, 사간원 교리, 홍문관 직제학 등 언론기관의 중요 직책을 두루 역임하고 호조.

고양시, '심봉원 묘·신도비' 향토유산으로 신규 지정

[뉴스21 통신=추현욱 ] 고양시는 덕양구 원흥동 소재 '심봉원 묘 및 신도비(沈逢源 墓 및 神道碑)'를 고양시 향토유산으로 새롭게 지정했다고 지난 12일 밝혔다.조선전기 유학자이자 청송심씨의 고양시 입향조로 널리 알려진 효창(曉窓) 심봉원은 사헌부 장령, 사간원 교리, 홍문관 직제학 등 언론기관의 중요 직책을 두루 역임하고 호조.

파주시, 위생등급제 자문에 60개소 참여…'전원 생존'

[뉴스21 통신=추현욱 ] 파주시는 올해 위생등급제 확산을 위해 진행한 위생등급제 자문(컨설팅)에 참여한 음식점 60개소 전원이 위생등급 지정을 받았다고 밝혔다. 이 가운데 59개 업소는 ‘매우 우수’, 1개 업소는 ‘좋음’ 등급으로 지정됐다. 음식점 위생등급제는 식품의약품안전처가 위생 관련 44개 항목을 평가해 일정 기준을...

파주시, 위생등급제 자문에 60개소 참여…'전원 생존'

[뉴스21 통신=추현욱 ] 파주시는 올해 위생등급제 확산을 위해 진행한 위생등급제 자문(컨설팅)에 참여한 음식점 60개소 전원이 위생등급 지정을 받았다고 밝혔다. 이 가운데 59개 업소는 ‘매우 우수’, 1개 업소는 ‘좋음’ 등급으로 지정됐다. 음식점 위생등급제는 식품의약품안전처가 위생 관련 44개 항목을 평가해 일정 기준을...